以生成语法为代表的形式语言学是一门经验科学,其研究目标是回答语言学中的柏拉图问题,即探究人类的语言能力。形式语言学研究的对象是人类的心灵,归根结底是研究人脑的奥秘。

一、柏拉图问题

1957年,Chomsky的《句法结构》(Syntactic Structures)出版,标志着语言学研究开始从对语言本体的研究转向对人类心智系统的研究。Chomsky秉持心智主义(mentalism)的语言观,以人脑中的语言官能(language faculty)为研究对象,将关注的重点从外在的语言转向大脑中的语言计算机制,从而推动了认知科学的发展,并实现了语言学从语言本体研究到心理语言学研究、再到生物语言学(biolinguistics)研究的重要跨越。

Chomsky一直致力于解决语言学中的“柏拉图问题”(Plato’s Problem),即语言知识的由来问题(Chomsky,1986:51)。语言学中的柏拉图问题涉及儿童语言获得中的“刺激贫乏”(poverty of stimulus)或“输入贫乏”问题。儿童在获得语言的过程中,从周围环境中接触到的语言数据是贫乏、零散且有限的,这些外部环境中的数据输入虽然可以促进儿童语言的生长(growth)与发展,但却无法决定儿童语言的生长与发展,因此也就无法说明儿童是怎样获得自己的母语的。“语言获得的刺激贫乏说”所着眼的不是环境数据在量上的贫乏,而是外部数据输入与儿童所获得的语言结构知识之间的不对称。儿童所接触到的外部数据是有限的,但儿童所获得的语言知识以及可以产出的语句却是无限的。

在Chomsky的生成语言学出现之前,美国语言学的主流是结构主义语言学。结构主义语言学的哲学基础是逻辑经验主义(logical empiricism),或称逻辑实证主义(logical positivism),其心理学基础是行为主义(徐烈炯, 2019)。经验主义秉承18世纪英国哲学家John Locke的白板(blank slate)说,认为人的语言知识都是后天获得的,获得的方式是行为主义的刺激—反应(stimulus-response)学习机制。行为主义心理学的代表人物是Skinner(1957),他认为人的行为是对外部环境刺激的反应。正面的反应会得到鼓励并保持,负面的反应则会使反应中断。按照这一学说,儿童语言的获得就是通过这样一个刺激—反应过程进行的。当儿童说出的语句和成人的语言不同时,会得到成人的纠正,这便是负面的反应。当他们成功地模仿了成人的语句时,会得到认可和鼓励,于是就产生正面的反应,当这种正面的反应形成条件反射,被保持并形成习惯后,就获得了和成人一样的语言。但是,相关研究发现,父母对儿童话语的纠正往往仅限于事实,很少去纠正儿童的语法错误(Brown & Hanlon,1970)。另外,儿童在获得语言的过程中可以模仿的语句是有限的,而且,儿童即便是模仿成人的语言,也往往要对成人的语言进行改造,而不是对成人的语言进行机械的复制。因此,所谓的模仿也是创造性的模仿。这说明,儿童对成人语言的模仿与鹦鹉学舌式的简单模仿是完全不同的,儿童的模仿是他们已经获得的语言能力运作的结果,而不是产生其语言能力的原因。儿童凭借极其有限的经验就可以在短短的几年之内学会其母语;不管世界上的语言有多么不同,儿童获得其母语的时间大致相同。这些事实用刺激—反应说很难解释清楚。我们认为,儿童的语言获得之所以具有迅速性和一致性,就是因为这一切都是由先天基因决定的,而不是由后天学习决定的。如果儿童语言获得的迅速性和一致性是由后天学习决定的,可以设想不同儿童的不同学习行为自然会产生完全不同的结果,而这样一来,儿童语言获得的迅速性和一致性就必然会变成一件不可思议的事情。

除此之外,儿童语言的获得还受年龄的限制。在许多其他事物的学习上,年长的儿童明显优于年幼的儿童,成人优于儿童;但在语言学习上,情况却不同。语言学习的能力,不管是一语还是二语,都随着人年龄的增长而下降;这种现象在手语获得上也是如此。总之,语言学习是越早越好(Newport,1988)。在二语获得中,成人的词汇记忆能力要强于儿童,但发音和造句能力却比儿童差许多。一个儿童将声音语言作为第一语言获得以后,可以很顺利地再去获得手语。同样,一个儿童将手语作为第一语言获得以后,也可以很顺利地再获得声音语言。但是,如果一个儿童在语言获得的关键期结束前没有接触并获得任何语言,那他以后就什么语言都无法获得了。语言获得之所以有关键期,当然是与大脑的发育有关。有关研究发现:幼儿到了2岁左右,已具备近似成人的脑结构,到了3岁,大脑中所有主要的纤维束已经可以观察到;3岁以前灰质含量增长得很快,4岁时达到峰值,然后缓慢下降(Huttenlocher & Dabholkar,1997)。语言获得的过程也是一个大脑发育成熟的过程,因此语言获得是有生物基础的。

与动物的讯号系统不同,人类语言具有“以有限生无限”的特点,人可以说出自己以前没有听到过的句子,也可以说出自己以前没有说过的句子。按Chomsky(2016)的说法,人类语言的这一特点,代表了人类语言的基本属性(Basic Property)。人类这种语言生成能力为人类所独有,动物则不具备,而且这种能力在个人、种族以及民族之间没有任何差别。因此,这种能力具有生物遗传学上的意义。Chomsky认为,人类的语言能力受大脑物质结构的限制,所反映的是大脑的奥秘。基于这一原因,Chomsky认为生成语言学所探究的实际上是人脑的奥秘,是人类的心灵及其认知机制;语言归根结底是人作为人所具有的生物属性,因此,生成语言学也被称作生物语言学。

生物语言学持先天论(innateness hypothesis)的语言观。先天论的语言观认为:①所有人类语言都具有复杂的结构;②儿童从他们所接触的环境数据中无法获得这些复杂结构以及帮助他们掌握这些复杂结构的明确线索。儿童之所以能迅速地获得语言,是因为他们大脑中有一种语言官能,这一语言官能独立于一般认知能力而存在。在这一点上,生物语言学与认知语言学的观点是截然相反的。认知语言学认为,语言能力是一般认知能力的一部分。如果这一观点成立,我们就应该在语言能力与一般认知能力之间找到某种密切的联系,比如某些语言领域的问题会在一般认知领域找到类似的反映,反之亦然。如果我们发现凡是出现语言障碍都会伴随着智力障碍的出现,或者如果智力较低,语言能力也会较低,那么我们或许可以说语言能力是认知能力的一部分。但是,实际情况并非如此。事实上,语言能力的发展可以比智力的发展好很多;而在一些临床症状中,有一些语言受损的病人,智力却完好无损。这表明,我们还不能简单地把语言能力还原为一般的认知能力。语言很可能属于一个独立于一般认知能力之外的模块(module)。一些有关威廉姆斯症(Williams syndrome)的研究似乎也支持模块说。威廉姆斯症是一种代谢性神经发展障碍,由7号染色体上的基因问题引起。前人的一些研究(Reilly et al.,1990;Pinker,1991)发现,患有该症的人智力较低,无法完成许多认知任务,但他们运用基本句法规则进行表达却并无问题。事实上,患此症的人所使用的句子结构往往还比较复杂。

认为生物因素在语言获得中起决定性的作用,进而假定人脑中存在一个语言官能,这种说法是有争议的。不过,当我们仔细分析反对Chomsky学说的其他观点时,就会发现这些观点也没有提供能让人信服的、可以验证的语言获得机制。实际上,还没有人可以在不假定生物因素在语言获得中起作用的情况下对语言获得作出合理的解释。许多生物学家都认可语言的生物观。1969年,诺贝尔生理学或医学奖获得者、生物学家Salvador E. Luria在Life:The Unfinished Experiment一书中说道:“对生物学家来说,就语言结构以及逻辑结构而言,设想在大脑网络中存在某种由遗传决定的、进化选择的连接模式并用其作为一种有效工具来处理生活事件,是完全有意义的。”(Luria,1973:141)免疫学家Niels Jerne在他的诺贝尔奖获奖演讲稿“The Generative Grammar of the Immune System”(后发表于Science)中讲道:“儿童可以很容易地获得任何他们出生环境中的语言,这似乎十分神奇。Chomsky对语法的生成研究认为这只能用人脑中内在特征所赋予的、深层的、具有普遍性的语言能力来解释。从生物学角度来讲,这一语言学习遗传能力的假设意味着在染色体的DNA中有语言能力的编码。如果有一天这一假设得到证明,那么语言学就成了生物学的一个分支。”(Jerne,1985:1059)

现代遗传学研究发现,哺乳动物染色体中有一种叫作“FOXP2”的基因,与语言能力的发展关系密切。Lai et al.(2001)的文章“A Forkhead-domain Gene is Mutated in a Severe Speech and Language Disorder”曾引起学界的广泛注意。其研究发现,定位于人类7号染色体上的一个基因的突变明显地会引起语言失常,这个基因就是所谓的FOXP2。该基因与一般智力之间的关系不大,但它对语言有重要的影响:它不仅会影响说话的能力,还会影响听与理解语言的能力。FOXP2基因影响人的句法与说话能力的发展,同时对喉微妙的控制能力也有影响。这一基因是用来打开其他基因的转录因子(transcription factor),如果这一基因出现问题,人便无法发展出正常、完整的语言。FOXP2基因具有可遗传性,它与语言能力的联系是通过研究一个家族史语言障碍病例发现的。

根据Enard et al.(2002)的研究,大概在20万年前,FOXP2基因的一种突变形式出现在人类身上,这种突变形式成功地被复制并通过后代遗传,最后取代了其他版本的等位基因。这一突变使该基因首次在大脑某个区域打开,并发展出新的功能①(① 利用DNA进行繁殖,简单生物变得丰富多彩。细胞分裂时,首先进行DNA复制,从而使子代的每个细胞都有完整的一套染色体。DNA复制虽然是精确的,但有时也会出错。基因中的碱基可以用4个字母表示:A(adenine,腺嘌呤)、C(cytosine,胞嘧啶)、G(guanine,鸟嘌呤)和T(thymine,胸腺嘧啶)。A与T配对形成碱基对,C与G配对形成碱基对。单根链子的DNA可以通过组装一根与自己互补的链子来复制自己。这样,DNA就由两条互相缠绕的链子形成,即形成双螺旋结构。连接这两条链子的是碱基。如果某个碱基丢失或错位,DNA复制就会出错,从而发生突变。突变是人类演化成今天这个样子的关键原因,否则我们永远只是最原始生物的拷贝。突变的特点是只涉及个体,不会同时出现在一群人身上。)。那么,FOXP2是不是人类专有的语言基因呢?答案是否定的。首先需要指出的是,这个基因不是人类独有的,它在所有的哺乳动物身上都存在,老鼠、猴子、红毛猩猩、大猩猩和黑猩猩都有这一基因,这或许是因为它们有着共同的祖先的缘故②(② 一般认为,人和大猩猩的祖先是在600万—800万年前分开的,而人与黑猩猩的祖先分离则是500万—700万年前的事。黑猩猩和大猩猩基因之间的区别比黑猩猩与人类基因之间的区别还要大。黑猩猩与人类基因的相似度达到98%,其大脑的化学物质与人类大脑相同;黑猩猩也有人类那样的免疫系统、消化系统、血液系统、淋巴系统和神经系统。)。Shu et al.(2005)研究发现,幼年小鼠的FOXP2基因如果有缺陷,那么当它们与父母、兄弟姐妹分开时,发出超声波信号的能力就会受到影响。另外,如果人类的语言能力是指人类的内在语法,即以有限的规则生成无限多语句的能力,也就是“说出并理解以前从没说出或听到过的语句”的能力,那么这一基因就不是为语言专设的③(③ 布朗(Brown)在Genome 2(《基因组2》,科学出版社,2006年翻译版)一书中指出,深入研究基因组的功能会帮助我们发现人类特性的某些重要特征,但基因组无法解释为何只有莫扎特才能谱写出《莫扎特第四十交响曲》。从基因数目上看,我们仅比果蝇(fruitfly)复杂3倍,比线虫(nematode)复杂两倍,因此单纯用基因无法解释人何以成为人。)。当然,正如前文所指出的那样,人类的FOXP2基因大概在20万年前发生了突变,这说明人类的FOXP2基因与其他哺乳类动物的这一基因不尽相同。

Fitch et al.(2005)认为FOXP2应属于广义语言官能,而不是所谓的语法基因。Hauser et al.(2002)把语言官能分为广义语言官能(Language Faculty in the broad sense,FLB)与狭义语言官能(Language Faculty in the narrow sense,FLN),认为只有FLN才是人所独有的,动物并不具备。那么,FLN是什么呢?Hauser et al.(2002)认为它是递归(recursion)能力。递归包括尾部递归(tail recursion)和中心递归(centre recursion)(杨彩梅,2020)。Fitch & Hauser(2004)指出,小绢猴(tamarins)不具备产生复杂等级结构的短语结构语法的能力。Gentner et al.(2006)指出,欧洲椋鸟(European startlings)可以识别AnBn性质的中心内嵌结构,即识别具有中心递归性质的声音序列。对于这一实验结果,Marcus(2006)并不完全认可,他认为欧洲椋鸟虽经过实验者对其正面反馈的积极强化,但也仅仅是能对熟悉的声音进行扩展,而人类的递归能力却远不限于此。

二、儿童的语言获得与可学性问题

人类的语言能力实际上是一种结构化的能力。所谓结构化的能力,指的是生成和分析结构的能力。在下面的英语例句中,例(1-3)是肯定句,例(4-6)是一般疑问句。

例(1)Mary is at home.

例(2)Bill can sing.

例(3)Mary will be at home.

例(4)Is Mary at home?

例(5)Can Bill sing?

例(6)Will Mary be at home tomorrow?

当我们对比以上肯定句与一般疑问句时就会发现,英语中从肯定句到一般疑问句存在一条规则,即把肯定句中的助动词移到句首,就可以形成一般疑问句。那么这一规则是不是可以正确地描述英语母语者所拥有的关于英语一般疑问句的知识呢?在回答这个问题前,我们先来看例(7)。

例(7)Bill will believe that Mary is at home.

在例(7)这个肯定句中有两个助动词性质的词“will”和“is”。那么,应该将哪个移到句首?

例(8)Will Bill believe that Mary is at home?

例(9)*Is Bill will believe that Mary at home?

对比例(8)和例(9)的合法性可以看出,在形成一般疑问句时,如果句子中有多个助动词,似乎应该移动最左边的那个。这一新的规则既可以生成合法的一般疑问句例(8),又可以排除不合法的例(9),似乎是对一般疑问句知识的正确概括和描述。但是,遇到例(10)这样的句子时,这一概括就出现问题了。

例(10)The man who can sing is at home.

如果移动最左边的助动词,得到的是例(11)这样的不合法的句子。

例(11)*Can the man who sing is at home?

要想得到正确的疑问句,应该向句首移动例(10)中最右边的助动词,而不是最左边的,见例(12)。

例(12)Is the man who can sing at home?

从表面上看,例(8)和例(12)是用两个互相矛盾的规则形成的,而这显然是不可能的。那么,怎样才可以正确地生成例(8)和例(12)呢?要想正确地生成这两个结构,我们需要具有一种结构分析的知识。首先我们需要把例(7)和例(10)分别分解成例(13)和例(14)这样的结构。

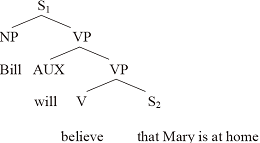

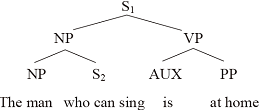

例(13)

例(14)

把例(7)和例(10)分析成例(13)、例(14)所示结构后,我们就可以确定例(8)和例(12)是通过移动主句(即以上结构图中的S1)中的AUX(auxiliary,助动词)规则生成的。根据这一规则,例(13)中的“is”和例(14)中的“can”都不能移动,因为它们位于S2之内,都不是S1的助动词。以上例子显示,要正确地描写一般疑问句的形成规则,只把语句作为线性语符串来分析是不够的,重要的是还要分析句子的结构。

现在的问题是:儿童的结构知识是从哪里来的,他们是如何获得在形成一般疑问句时要移动主句AUX这一知识的?首先,儿童获得语言时所面对的初始语言数据(Primary Linguistic Data,PLD)是有限的,这些数据只能是他们听到的句子,而且往往是像例(1-6)那样简单的句子。其次,儿童一般没有机会被告知像例(9)和例(11)这样的句子是不能说的。那么,这就产生了一个问题:是什么原因促使儿童只生成例(8)和例(12),而不生成例(9)和例(11)这样的句子?能不能认为儿童不说例(9)和例(11)这样的句子是因为他们没有机会听到这样的句子呢?显然不能,因为儿童可以说出许多他们从没听到过的正确的句子。儿童凭借什么知识或通过何种途径,才能做到只说正确的句子而不说错误的句子?仅从儿童所接触到的语言数据似乎很难获知儿童是如何获得语言的。对于这一问题,Chomsky(1986:8)用例(15)作出了进一步的说明。

例(15)a. I wonder who [the men expected to see them].

b. [the men expected to see them].

c. John ate an apple.

d. John ate.

e. John is too stubborn to talk to Bill.

f. John is too stubborn to talk to.

尽管例(15a)和例(15b)方括号内的成分完全相同,但在例(15a)中代词“them”可以与“the men”共指,而在例(15b)中则不可以,“them”只能指句子外的其他成分。再看例(15c)和例(15d),例(15c)中动词“ate”带宾语,例(15d)中动词“ate”不带宾语。当动词不带宾语时,动词作用的对象是任指的。假设儿童接触到这两个语句时会归纳出以上知识,那么他们在接触到例(15e)和例(15f)时,就应该用所归纳出的这一知识来理解两个句子,但实际上他们对例(15e)和例(15f)的理解并不是这样的。例(15f)中“talk to”的宾语虽然没有出现,但其作用的对象却不是任指的,而是受句子主语John的约束,即必须指John。

例(16)a. Mary i saw a picture of her i /herself i.

b. Mary i took a picture of *her i /herself i.

例(16a)和例(16b)构成最小对比对(minimal pair),但前者允许代词与主语共指,后者却不允许。一般来讲,代词与反身代词构成互补分布(complementary distribution),如例(17)所示,但这一互补分布却在例(16a)中被中和(neutralized)了。

例(17)a. John i likes *him i.

b. John i likes himself i.

下面我们举一些汉语的例子来显示内在语言知识的复杂性,从而进一步说明我们所面临的难题,即怎样才能解释儿童语言的获得机制。

例(18)a. 小明i说小丽j喜欢自己i/j。

b. 小明i说我j喜欢自己*i/j。

例(19)a. 小明i给我j一张自己i/j的照片。

b. 小明i从我j的抽屉里找到一张自己i/*j的照片。

在例(18a)中,“自己”可以分别指远的先行语和近的先行语;而在例(18b)中,“自己”不能指远的先行语。在例(19a)中,“自己”既可以指远的先行语,又可以指近的先行语;而在例(19b)中,“自己”只能指远的先行语,不能指近的先行语。在相关的实验中,4岁多的儿童就已经可以作出正确的判断。但问题是,儿童是凭什么来作出这些判断的?是父母教给他们的吗?是他们自己从大量的语言数据中归纳出来的吗?

儿童可以正确地判断例(18)和例(19)中反身代词的指称,说明他们具有某种句法结构知识。在例(18b)中反身代词只能指近的先行语,而在例(19a)中反身代词可以越过近的先行语而指远的先行语,这是因为这两例中近的先行语不同:例(18b)中近的先行语是主语,例(19a)中近的先行语是宾语。

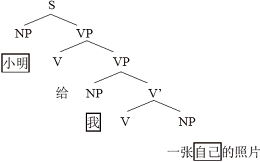

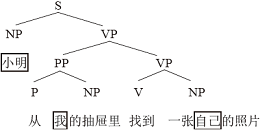

比较例(19a)和例(19b)中反身代词的先行语,会发现这两例中近的先行语的句法位置有所不同。这两例的句法结构分别如例(20)和例(21)所示。

例(20)

例(21)

例(20)与例(21)的不同之处在于:例(20)中的两个先行语都成分统制(c-command)反身代词,例(21)中只有主语成分统制反身代词。成分统制的定义如下:

A成分统制B,当且仅当支配(dominate)A的第一个分支节点同时也支配B,且A不支配B。

形式语言学研究的一个重要目标就是回答语言获得中的柏拉图问题,即语言知识的由来。形式语言学的研究表明,人类语言虽然表面上千差万别,但实际上都以复杂而又相同的计算结构为基础,生活在任何语言环境中的所有正常儿童都可以自然地获得语言。由于这一计算结构的存在,婴儿的大脑天生就能分类接受刺激,正确、迅速地获得语言。在抽象的层面,语言获得的过程可以用以下公式表征:

L: S0, E→ ST

在以上公式中,学习函数或算法L把学习者的初始状态S0在环境经验E的基础上,影射到终端状态ST。在研究语言的获得时,获取儿童语言发展的数据固然十分必要,但仅有数据是不够的,因为数据本身并不能揭开语言获得与发展①(① 先天论者一般不使用“发展”(development)这个词,因为“发展”是心理学领域的概念,很容易和后天经验相联系(王蕾,2020)。)的柏拉图之谜。要想洞察其中的奥秘,最为重要的是能够在相关数据的基础上发现语言获得和发展的机制,即学习函数或算法L。

三、归纳法与类推法在解释上的局限性:抽象的必要

人类语言能力的研究是一种科学研究。科学研究有几种方法:归纳法、类推法和演绎法(deduction)。通过归纳法和类推法所得出的结论在可靠性上仅具有或然性,而通过演绎法所得出的结论在可靠性上则具有必然性。

结构主义语言学研究使用的方法是归纳法。归纳法往往和分类法一起使用,而且分类还往往是研究的目的。实际上,科学研究是不以分类为最终目标的,分类往往只是通向所追求目标的一条途径。科学研究的目的是揭示自然现象背后那些肉眼无法看到的过程和机制,比如原子运动的规律等,而要达到此目的,研究者往往要提出一些科学假设,然后通过实验等方法进行验证。归纳法比较素朴,但问题比较多,用这个方法很难逼近真理。除了归纳法,人们在研究中常使用的还有类推法。但是,有些知识根本无法用归纳法或类推法来获得。比如,地球到月球之间的距离,就无法通过归纳或类推得出;爱因斯坦关于相对论的知识也无法用归纳法或类推法获得,爱因斯坦主要是靠他的物理、数学的知识以及抽象思维推理形成了相对论。

儿童语言获得的奥秘也一样无法通过归纳法或类推法搞清楚。儿童获得语言时,所接触的句子是有限的,但他们能听懂并说出的句子却是无限的。用归纳和类推无法说明人类的语言能力。比如,我们虽然可能没有机会听到例(22)这两个句子,但我们却知道它们在解读上的差别,而这一知识是无法归纳或类推出来的。

例(22)a. 每个警察都抓过一个小偷。(无歧义:警察>小偷)

b. 每个小偷都被一个警察抓过。(有歧义:警察>小偷;小偷>警察)

再看例(23-27)中的英语例句:

例(23)a. who did everybody see [a picture of __ ]?

b. *who is [a picture of __ ] seen by everybody?

例(24)a. who bought what?

b. *what did who buy?

例(25)a. *what did who give __ to Mary?

b. what did who give __ to whom?

例(26)*what did who buy why?

例(27)a. ?which book did how many students buy?

b. ?what did which student read?

c. which book did which student read?

用归纳法或类推法来寻找以上例句合法或不合法的规律,肯定也行不通。我们判断例(23b)不合法时,是凭借从例(23a)中归纳或类推出来某条规律吗?我们能通过归纳法或类推法从例(24-27)中得出一条规律吗?

再看以下例(28-29)中的汉语例句:

例(28)a. 他现在来。

b. 他什么时候来?

c. 他现在来还是不来?

d. 他现在来不来?

e. 他现在来不?

例(29)a. 他现在来比较好。

b. 他什么时候来比较好?

c. ?? 他现在来还是不来比较好?

d. *他现在来不来比较好?

e. *他现在来不比较好?

我们从例(28)可以类推出例(29)吗?我们从例(28)中归纳出的知识可以合法地生成例(29)中所有的句子吗?显然不能。

汉语疑问词可以出现在复杂名词词组之中进行发问,如例(30)所示:

例(30)你喜欢看[NP [S 谁写__ ]的书]?

例(31)*你喜欢看[NP [S 他为什么写__ ]的书]?

汉语不及物动词有时可以带宾语,如例(32)所示:

例(32)王冕死了父亲。

但我们却不能通过类推得到例(33):

例(33)*王冕病了父亲。

“死”是不及物动词,为什么可以带宾语?“病”同样也是不及物动词,为什么就不能带宾语?当我们试着把例(32)和例(33)的区别归为两句动词之间的区别时,我们又会遇到例(34)(胡建华,2008):

例(34)a.王冕家病了一个人。

b. *王冕家笑了一个人。

在例(34a)中,原本在例(33)中不能带宾语的不及物动词“病”却又可以合法地带宾语了,而其带宾语的原因显然不能简单地归结于宾语的类型,即不能简单地说是用“一个人”替换了“父亲”的结果,因为在例(34b)中,不及物动词“笑”也是用“一个人”这种类型的名词词组做宾语,句子却仍然不合法。

四、经验科学中的数据与理论

在科学研究中我们需要进行理论抽象,需要作科学假设,需要进行演绎推导。

例(30)和例(31)这样的句子,与例(35)和例(36)中的英语疑问句具有某种相似性。

例(35)a. who read the books that who wrote?

b. who likes the books that criticize whom?

例(36)*who read the books that John wrote why?

英语形成疑问句,必须有一个疑问词在句首,所以英语中没有对应例(30)的形式。

例(37)*who do you like the book that __ wrote?

例(37)不合法,其原因与例(38)句子不合法是一样的。

例(38)*金庸,我喜欢读[[ __ 写]的小说]。(我喜欢读[[金庸写]的小说]。)

例(38)显示,从复杂名词词组中无法进行一般的话题化操作,也就是说,其中的成分不能移出来做话题。由于这一原因,复杂名词词组被称为“孤岛”(island)。孤岛会形成一种屏障,如果其中相关的成分移出去,就会违法;另外,孤岛之外的成分也无法越过这一屏障对它获得解读的位置进行管辖。如果这一说法成立,那么我们可以说例(31)之所以不合法,是因为其中牵涉到了移位,虽然这一移位不是显性的。假设所有的疑问词都必须在抽象的逻辑句法层面移位,比如,不管表层形式是“你喜欢谁?”还是“who do you like? ”,在逻辑句法层面疑问词都需要通过移位形成例(39)所示的结构。

例(39)which x, you like x?

如果这一假设成立,那么例(31)不合法与例(37)不合法的原因就相同了,即移位越过了孤岛。由于假设所有的疑问词都要在逻辑句法移位,那么例(36)中的“why”也需要移位,而这一移位越过了孤岛。当我们再来看例(29)中不合法的句子时,就会发现例(29)中的“A-not-A”疑问形式实际上也移出了孤岛。在例(29)中是一个句子做主语,而主语位置具有名词性,所以例(29)中的疑问词如果移位,也会越过句子和名词,即越过复杂名词词组,因此违反了孤岛限制。

有很多学者不喜欢使用移位方法来处理相关问题,对于抽象的LF移位更是反感,他们质疑:所谓的LF移位在哪里,怎么看不见?我们认为,移位以及LF等技术处理当然是可以质疑的,但质疑的方式要讲究科学性。对于科学研究来说,以感官经验作为判断的依据,大概是靠不住的。比如,我们如果单凭感官经验一定会得出太阳围绕着地球转的结论,而实际上太阳从来不围绕着地球转,而是地球始终围绕着太阳转。

致力于探究柏拉图问题的生成语言学(又称形式语言学)是一门经验科学,和理论物理学在研究上有许多相同之处,都采用演绎的方法来研究自然现象(语言也是一种自然现象)。生成语言学虽然也使用一些数学方法,但它本身不是数学。作为经验科学,最重要的一点是它的一些假设具有可以被证伪(falsifiable)的特性。Popper(2002:1)在The Logic of Scientific Discovery一书中指出,“科学家,不管是理论科学家还是实验科学家,提出一些观点或理论系统,进而对它们一步一步地进行检测(test)。尤其是在经验科学领域,他们建构假设或理论系统,通过观察或实验的手段,用经验来检测理论”。他认为,以观察法和归纳法为基础的研究很难被称为科学理论,科学理论本质上是一种抽象的知识,是一种极富创造力的猜想或假设。科学假设只能间接地得到证明。从逻辑上讲,实验所得出的数据无法确定一个科学理论的真,但可以对其证伪。Popper (2002:18)认为,假设或理论只能通过证伪而不能通过证实(verification)的途径来证明其是否为真。按照这一观点,任何具有可证伪性的科学观点在被证伪之前便可以假定为真。是否具有可证伪性被认为是科学与非科学的分水岭。

根据Popper(1999:14)的观点,科学的进步需要经历4个阶段:第一个阶段是面对已有的问题(old problem);第二个阶段是提出尝试性的理论(tentative theories)对问题进行解释;第三个阶段是通过讨论、检测、实验等方法对这些尝试性的理论进行纠错、证伪,而经过证伪或排错幸存下来的理论,不是更具正确性,而是更适于处理相关问题;第四个阶段是通过讨论、检测、实验而形成新的问题(new problem)。就像生物的进化一样,理论的进化要经过适者生存的自然选择过程。同样,就像一时幸存之物种不能保证世世代代地存活一样,一时没被证伪的理论也不能保证一直不会被证伪。但不管怎样,经过进化的理论肯定代表着一种进步:它不仅可以处理更加复杂的问题,同时也会引发越来越有趣、越来越深刻的新问题。科学的进步就是在猜想与证伪之间进行的,就像物种的进化是在基因变异与选择之间进行的一样。Popper(1979:261)对科学发展与生物进化自然选择之间的相近之处有如下论述:

我们的知识的增长是经由一个类似达尔文所提出的“自然选择”的过程而形成的结果,即各种假设的自然选择:我们的知识,在任何一个时刻,都是由那些在生存竞争中表现出(相比较而言)适应性而存活下来的假设构成,那些不具有适应性的假设则在这一竞争中被淘汰。

进化观可以解释科学理论的局限性和不稳定性。一些科学理论虽然会盛极一时,但这并不能保证它不会被更好的理论所取代。比如,以太说就在理论的生存竞争中被淘汰。科学理论的进化观不仅可以解释科学的不断进步,还可以解释我们为什么永远无法证明任何理论是绝对正确的。

经验科学致力于用经验数据来对理论或假设进行证伪。那么,什么样的经验数据可以证伪?答案是:反例(counterexample)。但问题并非这么简单,关键问题是如何看待反例——是一个反例就可以把整个理论推翻,还是需要很多反例?Chomsky(2002)提出,经验科学研究要用伽利略式的科学研究方法。伽利略式的科学研究方法是1979年诺贝尔物理学奖获得者、核物理学家Weinberg(1976)提出的一个术语。Chomsky认为,要想洞察事物运作的深层规律,必须采用伽利略式的科学研究方法,不为一些琐碎的数据所困扰。亚里士多德认为,落体的速度是由其重量决定的,而伽利略认为一个100磅重的铁球和一个1磅重的铁球从100米高空落到地面上的速度是一样的,但经验数据却显示伽利略是错的。伽利略在反例面前并没有放弃自己的理论,而是对这一问题作了更深入的研究,进而发现空气阻力与摩擦力对落体的影响。这个事例显示,伽利略式的科学研究方法在重大科学发现中至关重要。

经验数据与理论推导之间存在一种张力。处理好二者之间的关系,对科学研究来说十分重要。对于经验数据与理论推导之间的关系,爱因斯坦(Einstein,1940)有如下论述:

科学是一种尝试。在作这种尝试的时候,我们企图把我们纷然杂陈的感觉经验,与一个在逻辑上一致的思想系统相吻合。在这个系统中,单个儿的经验必须与理论的构造相应。这也就是说,这二者相应之结果的定夺必须是单一的,而且是令人信服的。

这些感觉经验是些外界提供的数据;而用于说明这些资料的理论则是人造的。人造的理论是人借着极度的努力以求适用资料所获知的结果。这样的理论是假定性的,从来不曾完全是最后的定论,而是常常可被质问和怀疑的。

(译文引自殷海光,2004:263)

爱因斯坦在《关于广义引力论》一文中讲道:

如果理论的基本概念和基本假设是“接近于经验”的,这理论就具有重大的优点,对这样一种理论给以较大的信任,那肯定也是理所当然的。特别是因为要由经验来反驳这种理论,所费的时间和精力都要比较少得多,完全走错路的危险也就比较少。但随着我们知识深度的增加,在我们探求物理理论基础的逻辑简单性和统一性时,我们势必愈来愈要放弃这种优点。

(爱因斯坦,2010:679)

爱因斯坦还讲道:

理论科学在越来越大的程度上被迫以纯数学的、形式的考虑为指导……理论家从事这样的工作,不应该吹毛求疵地认为他们是“富于幻想”;恰恰相反,他们应该有权让自己的想象力自由奔驰,因为要达到目的没有别的办法。

(译文引自杨振宁,2002:181)

杨振宁认为,物理学中新概念的发展有两个重要的指导原则:一方面必须永远扎根于新的实验探索,因为离开这个根基,物理学将有陷于纯数学演算的危险;另一方面,又绝不能总是被符合当时接受为实验事实的要求所束缚,因为依赖于纯逻辑和形式的推导,是物理学这个领域中许多重大概念发展的基本要素(江才健,2002:410)。

物理学家最注重的是形成这样一些概念的可能性,杨振宁指出,用爱因斯坦的话说,就是一个“完整的可用的理论物理系统”能够被建构起来。这样一个理论系统体现了普适的基本规律:“用这个系统,宇宙能够用纯粹推导的方式建造起来”(江才健,2002:452)。

我们知道科学是不断进步的,而科学知识也在不断的变化之中。没有什么称之为科学的东西是可以不变的。之所以如此,是因为我们大概只能一步一步地逼近真理,却不能直接地找到真理。我们在尝试解释许多复杂而不可见的自然现象时,往往会作理论假设。实际上,初民在首次尝试理解可见的自然现象(如闪电或疾病)的潜在原因时,也要作些假设,会想象出种种神灵等神秘力量的存在。当物理学家或生物学家尝试理解这些现象时,他们所设想的也是一些超出我们感知世界的东西,如电磁场、微小的病菌以及更小的亚原子微粒等。在这一点上,科学与迷信的差别实则只有一步之遥,这一步的区别就在于科学是经过证伪法选择的,而迷信则不是。牛顿关于力等于质量乘以加速度的物理定律是可以被证伪的,如果该理论是正确的,那么使物体获得某个加速度的力,就应该等于使一个只有它一半质量的物体获得两倍的加速度所需的力。如果我们发现的结果并非如此,而实验方法又是可靠的,该理论就有可能被否定。而迷信如果不灵,又不愿意被否定,肯定还要找出其他理由来搪塞。

生成语言学从Chomsky(1957)开始,经历了标准理论、原则与参数理论,一直到目前的最简方案阶段。最简方案更加注重对人类语言基本特性的探究,希望建立一个简单的句法计算系统,用以推导复杂的人类语言。生成语言学一直致力于用更为简单的原则对复杂的语言现象作出更加系统、统一的解释,这与自然科学研究所致力于达到的目标是一致的。1979年,Steven Weinberg在获得诺贝尔物理学奖时发表了题为“Conceptual Foundations of the Unified Theory of Weak and Electromagnetic Interactions”的演讲,他在开篇便讲道:“Our job in physics is to see things simply, to understand a great many complicated phenomena in a unified way, in terms of a few simple principles.”(我们从事物理学研究,就是以简驭繁,用几条简单的原则,对纷繁复杂的现象作统一的理解)。Sean Carroll在2007年出版了一本关于进化发育生物学(evo devo)的书,书名是Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom。他认为,动物历经进化之后,虽然外在似乎呈现无尽的形式,但却有内在的统一性,其多样性无论是在数量上还是在品种上都受基因与进化选择的限制。现代基因科学发现,控制昆虫身体与器官式样(design)的基因与控制我们人类身体样式的是同一基因。

最后要指出的一点是,,如反身代词的约束条件,代词的指称限制以及句法成分移位的制约机制等。其实,科学的语言学就是研究小问题的,其他的科学实际上研究的也是小问题。比如,为什么苹果只往地上落、不朝天上飞,为什么北极熊长着厚皮毛等。这些小问题似乎不需要牛顿或达尔文告诉我们,这是我们都知道的事实。但牛顿和达尔文却从这些小问题中发现了万有引力定律和适者生存的自然法则,为我们增加了以前没有的新的知识(徐烈炯,2019:2)。科学语言学的研究目标也是拓展人类的知识领域,它所研究的问题都是目前还没有答案的问题,解决这些问题就会为我们增加新的知识。自然科学总是忙于解决小问题,似乎眼光不够远大,但自然科学的迅速发展就是从把大问题置换成小问题开始的。当它把“宇宙是怎么起源的?”“生命本质是什么?”这类大问题置换成“石头是怎么下落的?”“血液在血管内是怎么循环的?”这类小问题时,就开启了现代科学的迅速发展之门。这一置换所产生的效应是惊人的,因为小问题中蕴含着大道理。

参考文献

Derivational complexity and order of acquisition in child speech

[C]//Hayes J R.

Endless Forms Most Beautiful:The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom

[M].

Considerations concerning the fundaments of theoretical physics

[J].

Molecular evolution of FOXP2,a gene involved in speech and language

[J].

Computational constraints on syntactic processing in a nonhuman primate

[J].

The evolution of the language faculty:Clarifications and implications

[J].

Recursive syntactic pattern learning by songbirds

[J].

The faculty of language:What is it,who has it,and how did it evolve?

[J].We argue that an understanding of the faculty of language requires substantial interdisciplinary cooperation. We suggest how current developments in linguistics can be profitably wedded to work in evolutionary biology, anthropology, psychology, and neuroscience. We submit that a distinction should be made between the faculty of language in the broad sense (FLB) and in the narrow sense (FLN). FLB includes a sensory-motor system, a conceptual-intentional system, and the computational mechanisms for recursion, providing the capacity to generate an infinite range of expressions from a finite set of elements. We hypothesize that FLN only includes recursion and is the only uniquely human component of the faculty of language. We further argue that FLN may have evolved for reasons other than language, hence comparative studies might look for evidence of such computations outside of the domain of communication (for example, number, navigation, and social relations).

Regional differences in synaptogenesis in human cerebral cortex

[J].The formation of synaptic contacts in human cerebral cortex was compared in two cortical regions: auditory cortex (Heschl's gyrus) and prefrontal cortex (middle frontal gyrus). Synapse formation in both cortical regions begins in the fetus, before conceptual age 27 weeks. Synaptic density increases more rapidly in auditory cortex, where the maximum is reached near postnatal age 3 months. Maximum synaptic density in middle frontal gyrus is not reached until after age 15 months. Synaptogenesis occurs concurrently with dendritic and axonal growth and with myelination of the subcortical white matter. A phase of net synapse elimination occurs late in childhood, earlier in auditory cortex, where it has ended by age 12 years, than in prefrontal cortex, where it extends to midadolescence. Synaptogenesis and synapse elimination in humans appear to be heterochronous in different cortical regions and, in that respect, appears to differ from the rhesus monkey, where they are concurrent. In other respects, including overproduction of synaptic contacts in infancy, persistence of high levels of synaptic density to late childhood or adolescence, the absolute values of maximum and adult synaptic density, and layer specific differences, findings in the human resemble those in rhesus monkeys.

The generative grammar of the immune system

[J].

A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder

[J].

Constraints on learning and their role in language acquisition:Studies of the acquisition of American Sign Language

[J].

Rules of language

[J].Language and cognition have been explained as the products of a homogeneous associative memory structure or alternatively, of a set of genetically determined computational modules in which rules manipulate symbolic representations. Intensive study of one phenomenon of English grammar and how it is processed and acquired suggest that both theories are partly right. Regular verbs (walk-walked) are computed by a suffixation rule in a neural system for grammatical processing; irregular verbs (run-ran) are retrieved from an associative memory.

Once more with feeling:Affect and language in atypical populations

[J].

Altered ultrasonic vocalization in mice with a disruption in the Foxp2 gene

[J].

The forces of nature

[J].